御殿場市のピアノ教室 使用する教本について

ちえ音楽教室で主に使用する教本

昔はピアノといえばバイエル!だったそうですが、今は本当に色々な教本があります。

今回は、私が主に使う教本をご紹介します。

体験レッスンで感じた個人個人の性格や特徴によって、そのお子様に合いそうな本を使います♪

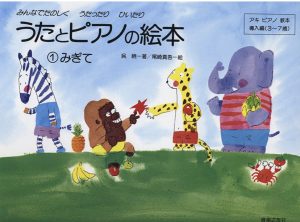

うたとピアノの絵本

こちらの楽譜は、

①右手だけで弾く楽譜

②左手だけで弾く楽譜

③両手で交互に受け流して弾く楽譜

の全3巻になっています。

小さなお子様は、

「5本の線のどこに丸が書いてあるの?1番上?1番下?線の上?線と線の間?」

そんなことを考えるだけで本当に大変です。

「ト音記号、ヘ音記号、あれ?それぞれ「ド」の位置が違う。。。???」

「もーわかんない!!」

…とパニックになってしまいかねません。

でも、小さいうちからしっかり楽譜を読んで自分で考えながら弾く練習をしてほしい。。。

そんな時に使うのがこちらの「うたとピアノの絵本」です。

まずはト音記号の真ん中の「ドレミ」がひたすら続きます。

ドとレとミの順番を変えて違うメロディーを繰り返し繰り返し。

すると、本当にひらがなも全く読めないような小さなお子様でもドレミが読めるようになるのです!

慣れた頃にファとソが登場♪

無理なく、負担なく「楽譜を読んで鍵盤を弾く」ということができるようになります。

そのほかにもこの本を使って歌ったり、連弾をしたり、弾く以外にも楽しめる本になっています。

主に未就学の幼稚園、保育園のお子様に選ぶ楽譜です♪

みんなのオルガン・ピアノの本

こちらは昔からある楽譜なのですが、数年前にリニューアルしてイラストが可愛くなりました!

題名に「オルガン」がつく時点で、時代を感じますね。

私も小さい頃に使っていた楽譜です。

オルガンピアノの本はいきなりト音記号とヘ音記号が並んでいる「大譜表」です。

右手も左手も両方使います。

ですが、もちろんいきなり両手で一緒には弾きません!

片手のメロディーを受け流す交互奏です。

こちらの本の進み方は、真ん中の「ド」から左右に広がっていく方式ですが、今はこのような進み方をする教本がとても多いです。

音符も大きく見やすくて、講師になってすぐからこちらの教本を使っていたのですが、リニューアル前の「昭和!」な感じの絵が生徒さんには不評で。。笑

ですが、リニューアル後、かわいいイラストになって生徒さんの不満がなくなりました!

ピアノを演奏する上では関係のないことのように感じますが、やはり本の絵は大事ですね(笑)

ぴあのどりーむ

こちらもはじめから「大譜表」を使い、真ん中の「ド」から左右に広がっていくスタイルの教本です!

オルガンピアノの本は全4巻で修了ですが、こちらは6巻で修了になります。(最近7巻が出版されましたが、当教室では6巻までで導入期修了となります)

巻数が多い分、スモールステップで無理なく進んでいく教本です。

一つ一つ着実に、急にびっくりするような曲が出てこないので、あまり躓きにくい構成になっており、知らないうちに導入修了まで辿り着けます。

所々生徒さんたちに人気の曲、「メヌエット」や「エリーゼのために」などが抜粋で載っていて、目標になるようです。

イラストに関しては、とても人気です♪

新しいページになると、話を聞かずに絵をじーっと見ている生徒さんがたくさんいるので、何か惹きつけられる絵なのだと思います(笑)

(私が曲や演奏法などを必死に解説した後、絵に関しての感想や疑問を教えてくれます笑)

ピアノひけるよ!ジュニア

幼稚園保育園や小学校で歌う童謡など、お子様が知っている曲がたくさん載っている教本です。

知っている曲が次々と弾けるようになるのでうれしいようです。

こちらも上の2つの教本と同じく、真ん中のドから左右に広がって行きます。

知ってる曲じゃないと絶対に弾きたくない!という意見を強く持つお子様もいるので、そういうタイプの生徒さんのは使いますが、ほとんどはサブテキストとして使うことが多いです。

お楽しみタイムで使ったり、初見で連弾をしたりして楽しみます。

進め方は十人十色

最初に「この本」と決めたらそのシリーズで最後まで進めるわけではなく、生徒さんの様子を見ながら臨機応変に進めていきます。

上記以外の教本も使いますし、教本以外にもテクニックの本やレパートリーになるような本も同時進行で進んでいきます。

どんどんと新しい教本がでてくる今の時代。

その生徒さんにとってベストな選択ができるよう日々勉強です!

お問合せ、体験レッスンお申し込みはこちらのLINEから♪

●現在のピアノコース募集状況

※2024年7月更新

子どものコース

・火曜15:00※条件あり

・金曜15:00※条件あり

・水曜17:00

※条件あり➤玉穂・印野地区にお住いの2019.4.2~2020.4.1生まれのお子さんは対象外とさせていただきます。申し訳ありません。

大人のコース

・火曜15:00

・金曜15:00

・水曜17:00

・平日昼間コース

その他時間は空きがでましたらLINEで先行募集しますので、

よろしければ教室LINEにご登録してお待ちくださいね!

●現在のリトミック募集状況

※2024年7月更新

・あひるクラス木曜・土曜(2022.4.2~2023.4.1生まれ)

・うさぎクラス木曜・土曜(2021.4.2~2022.4.1生まれ)

・年少プレピアノクラス土曜(2020.4.2~2021.4.1生まれ)

ベビークラス(2023年度生まれのお子さん)は、月に1回単発で開催しています。

開催情報は、公式LINEでお知らせいたしますので、ご登録ください♪